Bei Freunden in Polen

MAP-Polen-Reise 2025

Vom 12. bis zum 20. Juli fand wieder eine Reise des Mennonitischen Arbeitskreises Polen statt. Eine bunte Gruppe aus vielen Ländern, darunter Brasilien, Kanada und Spanien war auf dem Weg. Als neues Ziel stand die Region der früheren Mennonitengemeinde Deutsch Wymyschle/Nowe Wymyśle in der Nähe der großen Stadt Plock/Płock auf dem Programm.

Ein bedeutender Teil unserer Reisegruppe hatte familiäre Wurzeln in diesem Gebiet. Zunächst ging es in das Freilichtmuseum Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego in Wiączemin Polski. Neben einer früheren Evangelischen Kirche, in der eine Ausstellung die Geschichte der Holländer/ Mennoniten zeigt, sind mehrere Holländer-Höfe auf typischen Warften mit entsprechender historischer Ausstattung und eine traditionelle Schule zu besichtigen.

Anschließend fuhren wir in das frühere Mennonitendorf Deutsch Wymyschle und machten Halt neben der alten Mennonitenkirche. Vor drei Jahren war die Kirche eine Ruine, der Putz weitgehend abgefallen, das Dach eingestürzt, nur das Kreuz auf dem Giebel wies auf die frühere Nutzung als Bethaus hin. Nun fanden wir die Kirche von einem hohen Bauzaun umgeben, Mauerwerk und der Putz wieder hergerichtet und das Gebäude mit einem neuen Dachstuhl versehen. Das auch für das Freilichtmuseum in Wiączemin Polski zuständige Museum der Stadt Płock hat Grundstück und Kirche in Nowe Wymyśle gekauft und renoviert mit der Unterstützung Europas das Gebäude. Ein Grund mehr Deutsch Wymyschle auch für eine der weiteren Reisen als Ziel vorzusehen. Nach alten Dorfplänen und Namenslisten können die Höfe der Vorfahren aufgesucht werden und es kommt zu bewegenden Begegnungen mit den heutigen Bewohnern.

Auf der Rückreise nach Thorn/Toruń machen wir einen Zwischenstopp in Włocławek/Leslau. Unsere Reiseleiterin Iwona Korpyta ist seit vielen Jahren geschätzte Begleiterin unserer Reisen. Neben dem Organisieren aller Termine bucht sie auch Taxen zu Privatzielen und berichtet neben Informationen zur Geschichte der Mennoniten auch über polnische Geschichte und Kultur. In Włocławek berichtete sie von der Ermordung des Priesters Jerzy Aleksander Popiełuszko, der aufgrund seiner Unterstützung der Opposition um die Solidarność von Offizieren des polnischen Sicherheitsdienstes am 19. Oktober 1984 ermordet wurde. Das Verbrechen wurde aufgeklärt und gilt als einer der letzten „Sargnägel des kommunistischen Regimes“ in Polen.

Am nächsten Tag, dem 14. Juli erwartete uns eine Stadtführerin in mittelalterlicher Tracht, um uns die

Stadt Thorn/Toruń mit fundiertem Geschichtswissen und viel Humor zu zeigen. Auch hier gibt es mennonitische Spuren, das riesige Rathaus auf dem zentralen Marktplatz wurde 1603 bis 1605 von Anthony van Obberghen, einem mennonitischen Architekten und Künstler, um ein Stockwerk erhöht und im Stil der niederländischen Renaissance umgebaut. Nachmittags steht die Stadt Kulm/Chełmno mit ihrem schönen Renaissancerathaus auf dem Programm. Wir besuchen auch die frühere Kadettenanstalt, die zu einem erheblichen Anteil von den Zahlungen der Mennoniten für das Privileg der Wehrlosigkeit gebaut und unterhalten wurde. Auch beschäftigen wir uns mit der Geschichte Polens im Zusammenhang mit den drei Teilungen Polens und der Wehrpflicht, der nun die Polen unterlagen.

In der Nähe der Stadt Schwetz/Świecie befand sich bis in die 1830er Jahre die Mennoniten-Gemeinde Przechowko/Przechówko. Seit zwei Jahren wird der bis dahin mit Bäumen und Sträuchern überwucherte Friedhof von dem Verein Lapidaria restauriert. Man rechnete 50 Grabsteine zu finden, es wurden 135, zum Teil aus dem 18. Jahrhundert. Über die Inschriften der Grabsteine lassen sich Bezüge zum Kirchenbuch der Gemeinde herstellen. Neben Spenden aus den Niederlanden und Nordamerika unterstützt auch der Mennonitische Arbeitskreis Polen diese Arbeit. Aus diesem Grund wurde unsere Gruppe kurzfristig von der Stadt Schwetz in das historische Schloss aus der Ordenszeit eingeladen. Freundlich empfangen wurden wir von der Vize-Bürgermeisterin Marta Karolczak. Ein in Ordenstracht gekleideter Historiker erklärte uns die Geschichte des Schlosses. Danach gab es noch eine Erfrischung im Refektorium des Schlosses.

Anschließend besuchten wir den Friedhof, auf dem wir auch eine Vertretung des Vereins Lapidaria trafen, der die Arbeiten koordiniert. Es wurde eine unglaubliche Arbeit auf diesem großen Friedhof geleistet. Die Grabsteine sind deutlich älter als die auf den übrigen Friedhöfen der Mennoniten. Meist sind es schlichte Findlinge, in die mit einfachen Werkzeugen die Namen und Daten eingemeißelt wurden.

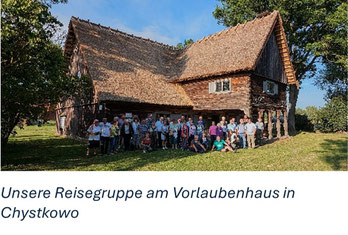

Cystkowo, ein Ort im Süden der Schwetzer Niederung in dem auch Mitglieder der Gemeinde Przechowko wohnten, war die letzte Station an diesem Tag. Nach Informationen zu dem dort befindlichen historischen Vorlaubenhauses und einer Führung durch das Haus, genossen wir die polnische Gastfreundschaft und wurden mit typisch polnischen Gerichten verwöhnt.

Wir verlassen am 15. Juli unser komfortables Hotel Bulwar in Thorn und fahren in die Kirche der früheren Mennonitengemeinde Ober Nessau/Wielka Nieszawk, um dort unsere Morgenandacht zu halten. Empfangen werden wir von Frau Anna Maślak, der Leiterin des Olenderski Parks in Wielka Nieszawka. Sie berichtet uns über die Geschichte der Kirche und Gemeinde, die schon im 16. Jahrhundert gegründet wurde. Die erste Kirche wurde 1778 gebaut, sie brannte 1889 infolge eines Blitzschlages ab. 1890 wurde eine neue Kirche mit einem kleinen Turm in Holzbauweise errichtet. Sie wurde in den letzten Jahren restauriert und wird heute von einer Katholischen Gemeinde als Gotteshaus genutzt.

Weiter geht es in den Olenderski Park in Wielka Nieszawka. Drei Holländer-Hofanlagen sind neben dem Mennoniten-friedhof aufgebaut. Es gibt viel Interessantes für die in zwei Gruppen

aufgeteilten Reiseteilnehmer zu sehen und zu hören. Zum Abschluss ist in der Scheune für uns alle der Tisch gedeckt. Es gibt eine leckere Gulaschsuppe.

Auf er Weiterfahrt nach Danzig machen wir einen kurzen Halt in Schönsee/Sosnówka, dem früheren Zentrum der Mennonitensiedlungen in der Kulmer Niederung. Die alte Holz-Kirche verfiel und wurde Anfang der 1990er Jahre abgerissen. Nur die Eingangstür mit den Jahreszahlen der Erbauung und Renovierung ist erhalten. Nach einem Umweg über die Niederlande, sie war lange Zeit in der Mennonitengemeinde Haarlem, ist sie jetzt im Olenderski Park in Wielka Nieszawka ausgestellt. Einen zweiten Halt machen wir im Nachbardorf Schöneich/Szynych. Dort steht neben der Katholischen Kirche der früher neben der Mennonitenkirche Schönsee aufgestellte Nickelstein. Er erinnert an den Diakon Abraham Nickel der Mennonitengemeinde Schönsee, der dem 1806 vor Napoleon geflüchteten preußischen Königspaar in Graudenz eine Spende der Mennoniten Preußens in Höhe von 30.000,00 Reichstalern ankündigte. Die Gemeinde Schönsee/Sosnówka errichtet im Jahr 1911 einen Gedenkstein. Er sollte an die Unterstützung für den preußischen Königs in schwerer Zeit durch die Mennoniten erinnern. Was 1806 noch aus der Haltung „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott.“ begründet war, wurde nun neben einer Erinnerung an die Glaubenstreue auch Zeichen einer patriotischen Gesinnung.

Am frühen Abend kamen wir in Danzig an, um in dem noblen Hotel Number One einzuchecken. Nach dem Abendessen war noch Zeit für Erkundungsgänge durch die immer wieder wunderschöne Stadt Danzig an der Mottlau.

Am 16. Juli versammeln wir uns zu einer Andacht in der 1819 erbauten Mennonitenkirche in Danzig. Durch Kriegseinwirkungen schwer beschädigt, wurde die Kirche nach dem Krieg restauriert und für die Nutzung einer Pfingstgemeinde im Innenbereich umgebaut. Hans Ulrich Kliewer hat ein Akkordeon mitgebracht und damit den Gesang im Bus aber auch bei den Andachten begleitet. Hier in Danzig steht auch ein Flügel, so singen wir einige Lieder begleitet vom Akkordeon und durch Kerstin Wiebe am Klavier. Danach geht es in die Stadt, um die mennonitischen Spuren zu erforschen. Es ist beeindruckend, wie durch viele Kunstwerke und Architektur die Mennoniten der Stadt Danzig ein Gesicht der flandrischen Renaissance gegeben haben.

Nach einer freien Zeit über Mittag fahren wir zur Gedenkstätte KZ-Stutthof. Auf sehr bewegende, emotionale Weise bringt uns der Museumsführer Wolfgang Naujoks, ein Deutscher, der eine neue Heimat in Polen gefunden hat, alle Ungerechtigkeit und alles Leid, das an diesem Ort geschah, nahe. Alle sind ergriffen über das, was hier geschah, eine Hölle, die Menschen anderen Menschen bereiteten. Bei einigen Tätern fehlte bis in unsere Zeit jede Einsicht über die begangenen Taten. Im Krematorium erschreckt uns eine Reihe mennonitische Namen auf einer Liste der verurteilten Täter.

Ein Besuch der Marienburg wird auf jeder Reise erwartet. So fahren wir am 17. Juli zur Besichtigung der größten Backsteinburg der Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zur Festung erklärt, das Vordringen der Roten Armee sollte verzögert werden, um möglichst viele Flüchtlinge in den Westen bringen zu können. Die Burg wurde durch die Kriegshandlungen weitgehend zerstört. Aber bei jeder Besichtigung sind weitere Teile der Burg neu aufgebaut. In den letzten Jahren wurde die Marienkirche im Hochschloss restauriert. Die im Krieg eingestürzten gotischen Deckengewölbe wurden wieder hergestellt. Auch die 8 Meter hohe, mit farbigem venezianischem Glasmosaik überzogene Madonnenfigur an der Außenwand des Chorschlusses wurde im Krieg zerstört. Nun wiederhergestellt ist sie ein Blickfang vom Osten der Burganlage.

Erstaunlich ist die ausgefeilte Organisation des Ordens. Technische Neuerungen wurden effektvoll genutzt. Der schnelle Aufbau der Burgen, die Organisation der Ansiedlung, die schon im 13. Jahrhundert erfolgte Eindeichung des Großen Werders mit einer Trockenlegung niedriger Gebiete verdienen Bewunderung. Große Fragen bestehen aber in der von dem Orden geübten Art der Christianisierung der Baltischen Völker durch Gewalt und Unterwerfung und der Ausbau der eigenen Macht zu Lasten christlicher Nachbarn.

Der letzte Hochmeister des Deutschen Ordens Albrecht I. von Brandenburg-Ansbach trat 1525 aus dem Orden aus, wurde evangelisch und verwandelte den bisherigen Ordensstaat zu einem erblichen und protestantischen Herzogtum unter polnischer Lehnshoheit. Von ihm ist das Lied „Was mein Gott will, gescheh allzeit“ überliefert, das unter der Nummer 361 im Mennonitischen Gesangbuch zu finden ist.

Auf der Weiterfahrt besuchen wir den Friedhof Markushof im Kleinen Marienburger Werder, einige guterhaltene Grabsteine können besichtigt werden. Im Jahr 1791 teilte sich die Thiensdorfer Gemeinde im Kleinen Marienburger Werder in eine strengere und eine liberalere Gemeinde. Es ging um Fragen der „melierten Ehen“, also Ehen zwischen Mennoniten und Nichtmennoniten und um die Frage der Taufe bei der Aufnahme von als Kindern Getaufter in die Gemeinde. Die liberalere Richtung baute in Markushof eine eigene Kirche. Bei einem Bruch des Nogatdeichs im März 1888 wurde das Kleine Werder für Monate überflutet. Erst im September war alles Wasser aus dem tiefliegenden Land abgepumpt. Durch das Wasser war die Kirche in Markushof derart beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar war. Eine Hilfsaktion der Mennoniten aus den Niederlanden, Hamburg, Danzig und aus Russland ermöglichte der Gemeinde den Neubau einer Kirche in Preußisch Rosengart. In dieser Zeit kam es zu einer Wiedervereinigung der Gemeinden, zu der die Spender aufgerufen hatten.

Besucht wurde dann noch der Friedhof in Rosenort, wo der Grab- und Gedenkstein von Cornelius Warkentin im Jahr 2019 neu aufgestellt wurde. Die Restaurierung wurde vom Mennonitischen Arbeitskreis Polen initiiert. Cornelius Warkentin war ein bedeutender Ältester der Gemeinde, der die mennonitischen Anliegen mehrfach bei der preußischen Regierung in Berlin vertreten hat, der aber auch bei den neuen Gemeinden in Südrussland im Jahr 1794 segensreich tätig war. Er hatte einen weiten Horizont und suchte nach Möglichkeiten der Verständigung, besuchte in Russland auch die deutschen katholischen Kolonien und die Hutterer, die in der Nähe Kiews siedelten, auch Adlige und Regierungsvertreter suchten Kontakt zu ihm.

Ein weiterer Besuchstag im Großen Werder steht am 18. Juli an. Mit dem Bus fahren wir nach Palschau/Palczewo. Die frühere evangelische Kirche, einzige Kirche in Holzbauweise im Großen Werder, wird heute von der Katholischen Kirche genutzt. Sie hat eine reiche, typische evangelische Ausstattung. Dazu gehört eine wunderschöne Barock-Orgel aus dem Jahr 1680, für eine Renovierung der Orgel 1909 spendeten auch die Mennoniten Palschaus, darunter meine Urgroßmutter Katharina Harder. Viele deutsche Inschriften und ein Taufengel sind sehenswerte Details. Hier haben wir unsere Tagesandacht, begleitet von Orgel und Akkordeon.

Auf dem Hof meines Urgroßvaters Eduard Harder erwartet uns eine weitere Überraschung. Eduard Harder hatte in zwei Ehen 20 Kinder. Wohl um weitere Einkünfte zu generieren, gründete er auf seinem Land eine Ziegelei, eingetragen auch auf den Messtischblättern. Frau Anna Kamieniecka, Vorsitzende des Vereins Palschau und heutige Bewohnerin auf dem ehemaligen Harder-Hof und Jozef Madej, langjähriger Freund, Seiler und wohnhaft in Kunzendorf/Kończewice, beide Künstler, hatten die Idee, Ziegelsteine mit der Inschrift Harder Ziegelei Palczewo und dem Symbol einer Windmühle, einem Wahrzeichen Palschaus herzustellen. 20 Steine, auf der Rückseite mit jeweils einem Namen der 20 Kinder gekennzeichnet, wurden auf einem Tisch präsentiert. Zwei Steine wurden mir überreicht, die anderen sollen neben der Kirche ausgestellt werden. Der jeweils erste Nachkomme eines Zweiges der Harder Familie kann sich den entsprechenden Stein mitnehmen. Natürlich sollte die jeweilige Familiengeschichte bei Frau Kamieniecka abgegeben werden.

Anschließend wanderten wir über die Weichseldeiche Palschaus. Es besteht der alte Deich aus der Ordenszeit, im Rahmen der Weichselregulierung in den 1890er Jahren wurde hier ein zweiter Deich aufgebaut, um einen gleichmäßigen Abstand der Deiche zu erzielen. Bei schönem Wetter konnten wir den Blick auf die Weichsel und die Werderlandschaft genießen. Einige nutzten die Zeit, um ein Bad in der Weichsel zu nehmen.

Inzwischen war in dem Dorf-Vereinshaus der Tisch gedeckt. Angekündigt war ein zweites Frühstück, es gab frisches Brot mit Schmalz, zwei Sorten gebratenes Fleisch, Salate, eingelegte Gurken und als Nachspeise Kaffee und Kuchen. Immer wieder wurden wir von der Gastfreundschaft der Polen beeindruckt.

Nach einem kurzen Halt in Neukirch bei dem früheren Hof von Johannes Jansson in Neukirch / Nowa Cerkiew, seine Tochter mit Schwiegersohn und Enkeltochter statteten dem Hof einen kurzen Besuch ab und kamen bewegt zurück in den Bus, ging es zum Werder-Museum in Tiegenhof/Nowy Dwór Gdański durch das uns der Historiker Łukasz Kępski führte.

Den Abschluss des Tages bildete der Besuch bei Freunden in Mielenz/Miłoradz. Der Bio-Hof von Jan und Katarzyna Burchardt ist Sitz des Vereins Dawna Wozownia und da sind Gäste immer willkommen. Ein Bäcker machte eine Vorführung, wie man Hörnchen backt und

Jozef der Seiler führte unter Einbeziehung der Gäste vor, wie ein Seil hergestellt wird. Er kann auch wunderbar Geschichten im Zusammenhang seiner Kunst erzählen. Natürlich wurden wir auch hier mit Speis und Trank wunderbar versorgt. Am Abend ging es nach einem ereignisreichen Tag zurück nach Danzig ins Hotel.

Nun neigt sich unsere Zeit auf den Spuren der Mennoniten in Polen dem Ende zu. Ein Zwischenstopp in Stettin steht noch an. Auf dem Weg dorthin machen wir Halt bei Leba in Hinterpommern im Slowinzischen Nationalpark. Der große Lebasee wurde durch eine Nehrung von der Ostsee getrennt. Auf der Nehrung sind breite Strände und über 40 m hohe Wanderdünen. Elektromobile bringen uns bis in die Nähe dieser Sehenswürdigkeiten, wir erklimmen die Düne, genießen den wunderbaren Blick über Meer und Land und können dann noch ein wenig an der Ostsee flanieren, einige nutzen die Gelegenheit sogar für ein Bad in der See.

Nach dem Abendessen spendiert uns Iwona noch eine Führung in Stettin. Wir sehen das Schloss der Pommerschen Herzöge in Stettin, besuchen das Geburtshaus von Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, der späteren Zarin Katharina II., auch Katharina die Große genannt. Sie lud die Mennoniten Westpreußens zur Ansiedlung in der ukrainischen Steppe ein. Abschließend stehen wir vor dem Loitz Schloss, dem Stammhaus der Bankiersfamilie Loitz. Die Familie Loitz waren zunächst Händler, gewannen mehr und mehr an Einfluss und entwickelten sich zu einem im nordeuropäischen Raum agierenden Bankhaus, das auch Kriege verschiedener Länder finanzierte. Eine wichtige Filiale befand sich in Danzig. Ein dem polnischen König gewährter hoher Kredit führte zur Überlassung des Tiegenhöfer Gebiets zur wirtschaftlichen Nutzung für das Bankhaus. Die Loitz-Familie hat dann Siedler, darunter hauptsächlich Mennoniten, aus den Niederlanden angeworben, um die nassen Ländereien zu kultivieren.

Somit haben wir in einem weiten Bogen die mennonitischen Erinnerungsorte in Polen aufgesucht, haben uns mit unserer Geschichte auseinandergesetzt und Kontakte zu unseren Freunden in Polen gepflegt und viel Gastfreundschaft genossen. In den neun Tagen hat sich innerhalb der bunten Reisegruppe eine wohltuende Harmonie entwickelt. Persönliches und Familiengeschichtliches wurde in der Gruppe geteilt. Bereichernd waren die von den Teilnehmern vorbereiteten Andachten und das immer wieder gepflegte gemeinsame Singen.

Johann Peter Wiebe, Juli 2025